The Dance of Dreams

At 70 years old, I decided to step into a dance studio, my heart fluttering with anticipation. The polished wooden floor seemed to beckon me, whispering promises of grace and rhythm. It was time to fulfill my lifelong dream—to dance.

My daughter, however, had a different perspective. When I shared a photo from my first dance class, she scoffed, “Mom, you look pathetic trying to dance at your age. Just give it up.”

Her words stung, like a sharp needle piercing my fragile bubble of enthusiasm. But I refused to let them deflate my spirit. I had spent decades nurturing her dreams, ensuring she never had to abandon them. Now, it was my turn.

I looked into her eyes, my voice steady, “Sweetheart, I’ve spent a lifetime supporting you. I’ve cheered you on during your piano recitals, soccer games, and college applications. I’ve been your rock, your unwavering cheerleader. But now, as I chase my own dream, you criticize me?”

She shifted uncomfortably, realizing the weight of her words. Perhaps she hadn’t considered the sacrifices I’d made—the dreams I’d tucked away while raising her. The music swirled around us, a gentle waltz, and I took her hand.

“Dancing isn’t just about moving your feet,” I said. “It’s about feeling alive, connecting with the rhythm of life. And age? Well, that’s just a number. My heart still beats to the same tempo as when I was twenty.”

We danced then, awkwardly at first, but with growing confidence. The mirror reflected two generations—one hesitant, the other determined. The studio walls absorbed our laughter, our missteps, and our shared joy.

As the weeks passed, my body ached, but my soul soared. I pirouetted through memories, twirling with the ghosts of forgotten dreams. The other dancers—mostly young and lithe—accepted me into their fold. They admired my tenacity, my refusal to be labeled “pathetic.”

One evening, after class, my daughter approached me. Her eyes were softer, her tone apologetic. “Mom, I’m sorry. I didn’t understand. You’re amazing out there.”

I hugged her tightly. “Thank you, sweetheart. But remember, dreams don’t have an expiration date. They’re like music—timeless, waiting for us to step onto the dance floor.”

And so, I continued my dance. The studio became my sanctuary, the music my lifeline. I swayed, leaped, and spun, defying the constraints of age. My daughter watched, sometimes joining me, her steps tentative but willing.

One day, she whispered, “Mom, I want to learn too. Teach me.”

And so, side by side, we waltzed through life—the old and the young, the dreamer and the believer. Our laughter echoed, filling the room, as we chased our dreams together.

In that dance studio, age dissolved, leaving only the rhythm of our hearts—a testament to the resilience of dreams, the power of determination, and the beauty of shared passion.

And as the music played, I realized: It was never too late to dance. 🎶💃🌟

My Ex Demanded I Pay Him Back Every Penny He Spent on Me — I Made Him Wish He Never Asked

As if being cheated on wasn’t enough, my ex-boyfriend texted me out of the blue, making monetary demands! After I got over the shock, I devised a cunning plan that would be replicated down the line. I made him regret ever making the request!

A woman reacting in shock while looking at her phone | Source: Pexels

So, here’s the deal. My ex, Dan Brown, and I had been together for five years. Things were great until they weren’t. When we broke up because of his cheating, I thought that was the end of it. Boy, was I wrong!

What made me think we were all done was that we had no contact for a while. I believed he’d moved on with the woman he cheated on me with, but that wasn’t the case. A month after our breakup, Dan suddenly reappeared last week, daring to text me with a ludicrous demand!

A serious-looking man texting | Source: Pexels

When you hear what it was, you’ll also agree that his request was the pettiest, leading it to be almost comical! His message was him asking me to pay him back for every penny he ever spent on me. Seriously!?

Dan was asking for money for all the gifts he’d bought me for special days like my birthdays, Christmas, and New Year’s! That man had LITERALLY calculated every penny he’d spent, leading to a large sum!

A confused-looking woman looking at her phone | Source: Pexels

“You need to pay me back EACH and EVERY penny!” he demanded. He didn’t even bother greeting me before making demands! The nerve of this guy! At first, I was stunned! Who does that? But then, the more I thought about it, the more it made me laugh!

Instead of texting him and telling him how pathetic he was for making such a request, I chose to hold my tongue. I didn’t even brag to Dan about how the amount he wanted wasn’t more than what I had spent on HIM for those same days. After all, we had been together for long enough.

A woman giving a man a wrapped gift | Source: Pixabay

Initially, I asked him, “But throughout our relationship, you said I didn’t have to pay you back?” I was shocked when he replied, “It doesn’t matter. I need that money now, so hurry up.” I thought about ignoring him, but then a brilliantly mischievous plan started to form in my head.

I came up with a better plan to exact my revenge and decided to play along but with a twist! “Sure thing, Dan,” I texted back, “I’ll pay you back.” His response came within seconds, filled with self-righteous triumph:

“Good. I knew you’d come to your senses.”

A man texting | Source: Pexels

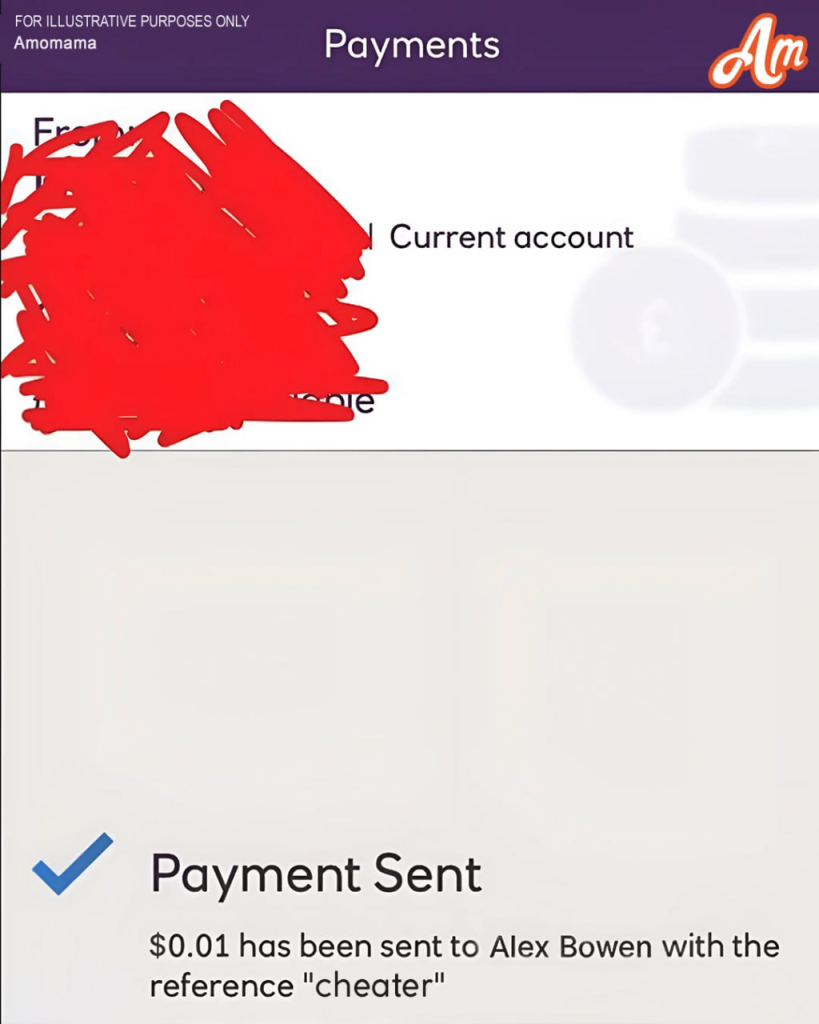

Little did he know, I had something else in mind. I set up a direct debit to send him ONE penny a day. One single, solitary penny. I remember the exact moment I hit the final confirmation button on my bank’s app.

My best friend, Emily, was sitting across from me at our favorite café. She was watching my every move with a mixture of curiosity and amusement. “What are you doing?” she asked, leaning over the table. “I’m paying Dan back,” I said with a grin.

Two friends having beverages at a café | Source: Pixabay

Emily’s eyebrows shot up. “How?”

“One penny a day.” Her eyes widened, and then she burst out laughing. “No way! That’s genius!” We both laughed until tears streamed down our faces! Our laughter attracted a few curious glances from other patrons. But I didn’t care.

The most exciting part about this whole thing was that I had added the reference “cheating [expletive].” It showed up with each payment made daily. This was the best plan I’d ever come up with!

Two friends laughing at a café | Source: Pexels

A week later, Dan texted me again. “What the hell, Stacy? Why am I getting pennies from you?” I couldn’t help but laugh as I read his message. “I told you I’d pay you back,” I replied. “It’ll take a while, but you’ll get your money.”

He called me immediately, his voice boiling with anger. “This isn’t funny, Stacy! I want my money NOW!”

“Well, Dan,” I said calmly, “you’re getting it. One penny at a time.”

“Stop this nonsense right now!”

“Or what? You’ll take me to court? Go ahead.”

A woman smiling while talking on the phone | Source: Pexels

I figured from now on, he’d think about me daily for the next SEVEN years since he decided to mess with me! He hung up, and I felt a surge of satisfaction. Dan had always been controlling, always needing to have the upper hand. This was the first time I felt like I had the power, and it felt AMAZING!

Months went by, and the daily penny transfers continued. Emily and I would joke about it often, wondering how long it would take before my ex finally snapped. Every time I saw that single penny deducted from my account, it felt like a small victory!

A woman smiling while looking at her phone | Source: Pexels

One day, I got another message from Dan. But this time, it wasn’t filled with anger. “Please, Stacy. Just stop this. I get it. You win.” I thought about it for a while. He had been a jerk, but did I really want to keep this up forever?

I decided it was time to end the penny payments, but not without one final touch. I withdrew the remaining amount I owed him in pennies and nickels and placed them in a small box. It was a hefty little package. I decorated it with a nice bow and included a handwritten note:

“Here’s the rest of what I owe you. Have a nice life, Dan.”

Lots of coins on a table | Source: Pixabay

I mailed it to his apartment. The thought of him opening the box, finding hundreds of pennies and nickels, and realizing he’d lost his battle filled me with immense satisfaction. A few days later, I got a message from Dan. It read, “You’re insane.”

I showed it to Emily, and we laughed until our stomachs hurt! “You know, I think he’s finally realized he messed with the wrong person,” she said, still chuckling.

Two friends laughing | Source: Pexels

In the end, this little revenge plan wasn’t just about getting back at Dan. It was about reclaiming my sense of control and humor after a relationship that had taken so much out of me. And it worked. I felt lighter, freer, and ready to move on!

Months passed, and my ex faded into a distant memory. Life was good. Emily and I graduated, and we both landed jobs in the city. One evening, while we were out celebrating a promotion, Emily raised her glass and said:

“To the best revenge plot ever executed.”

Two friends celebrating with a toast | Source: Pexels

I raised mine too, happy to be honored. “To the best friend who helped me through it,” I replied, clinking my glass against hers. And just like that, Dan and his ridiculous demands were behind me. I learned that sometimes, the best way to handle pettiness is with a little bit of creativity and a whole lot of humor!

Years after my little revenge plot, I found myself telling the story to a new friend, Jenny. She had been going through a rough breakup. But she was sharp and had a knack for turning the tables in ANY situation.

Two friends talking while working | Source: Pexels

After hearing my story, Jenny smiled and said, “You know, that gives me an idea.” I raised an eyebrow. “Oh?”

“Yeah. My ex, Jake, just demanded I pay HIM back for a trip we took together. I think I can take a page out of your book.”

A few weeks later, I got a call from her. “Remember how I said I had an idea?”

“Yeah?”

“Well, I told Jake I’d pay him back, too. But I set up a monthly payment of ten cents! I even made it a direct debit from my account!”

Someone using their banking details for a transaction | Source: Pexels

I laughed, remembering my own scheme. “How’s he taking it?”

“He’s FURIOUS! Keeps texting me to stop, but I remind him I’m paying him back, just like he asked.”

“Sounds like you’ve got this under control,” I replied, laughing at her ex’s misery.

“Thanks to you,” Jenny said. “I don’t feel powerless anymore.”

Two women hugging | Source: Pexels

We chatted for a while longer, sharing stories and laughing about our past relationships. Jenny’s plan wasn’t just about revenge; it was about regaining power like I had. As we ended the call, I felt a sense of pride.

Not only had I managed to turn a ridiculous demand into a source of empowerment for myself, but I’d also inspired someone else to do the same. And that felt EVEN better than the revenge itself!

A happy woman smiling | Source: Pexels

Leave a Reply